1月は、一年でいちばん寒さが厳しい時期。

お正月で生活リズムが乱れたり、食べすぎ・飲みすぎで胃腸が疲れていたりと、体調を崩しやすい月でもあります。

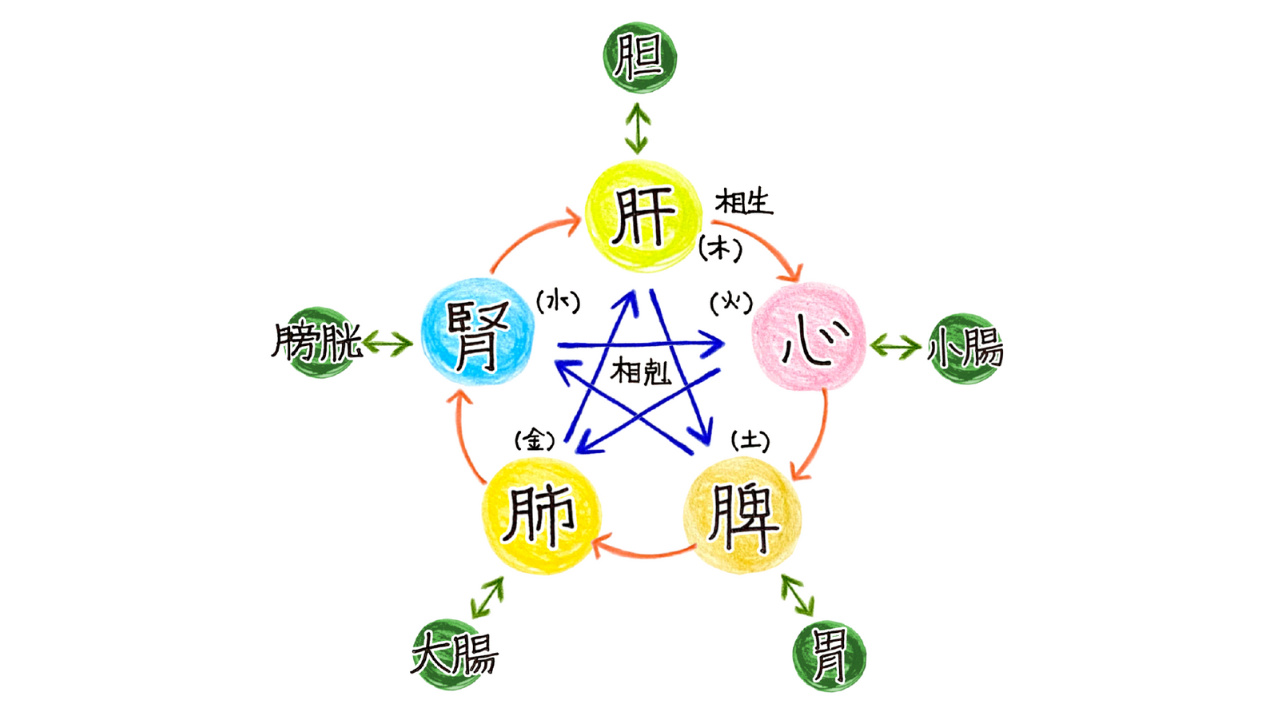

薬膳では、1月は「腎」を養い、体を温めることがとても大切な季節。

冷えやすい人、疲れやすい人こそ、しっかり養生して“体の土台”を整えるタイミングです。

1月に起こりやすい不調

- 手足が冷えて眠れない

- 腰・下半身の冷えやだるさ

- 朝起きるのがつらい・慢性的な疲労感

- 風邪をひきやすい・尿トラブル

これらは、寒さや生活の乱れによって「腎陽・腎陰の消耗」が原因かもしれません。

なぜ1月は「腎陽・腎陰の消耗」が起きやすいの?

冷え込みのピークで「腎陽(じんよう)」が弱りやすい

1月は、一年で最も寒さが厳しい時期。

中医学では「腎」は体の深部(とくに腰・下半身)を温める働きを持っていますが、寒さにとても弱い臓でもあります。

外からの冷気にさらされたり、お腹や足元を冷やすことで、腎の「陽(=体を温めるエネルギー)」が消耗しやすくなります。

その結果、手足や腰の冷え・だるさ・疲労感・朝の倦怠感・頻尿などの不調が出やすくなります。

寒さに負けないように体ががんばりすぎることで、腎陽がどんどん減ってしまうんです。

乾燥と疲れの蓄積で「腎陰(じんいん)」も消耗しやすい

1月は、空気の乾燥がピークになる時期でもあります。

乾燥した外気は体内の「陰(=うるおいと精)」を奪いやすく、のど・肌・内臓まで乾きがちに。

また、年末年始の暴飲暴食、夜ふかし、忙しさによる疲れが積み重なって、「腎」のもつ潤す力も消耗してしまいます。

その結果、口やのどの渇き、寝汗、のぼせ、不眠、気分の焦りといった腎陰虚のサインが出やすくなるのです。

冷え・乾燥・疲労という“三重苦”で陰陽どちらも失いやすい

1月の体は、「陽(温める力)」も「陰(うるおす力)」も、どちらも必要なとき。

でも、寒さ・乾燥・年末の疲れの影響で、その両方が減ってしまいがちです。

この「腎陽と腎陰のダブル消耗」は、体の土台がゆらぎやすい状態。

心身のエネルギーが切れて、気力が出ない・眠れない・冷える・ほてる…などの混在した不調につながりやすいのが、1月の特徴です。

「腎」を養い、冷えを防ぐ冬の養生

暖めて守る

- 足元、腰、お腹を冷やさない(湯たんぽ・レッグウォーマーなど)

- 冷たい飲食はできるだけ避け、温かいものを中心に

- 無理をしすぎず、早寝・十分な休養を

冬に合う食事スタイル

- 黒い食材・根菜類・スパイスで体の芯からぽかぽかに

- 温かいスープ、鍋料理、おかゆなどで消化にもやさしく

- 冬は「蓄える」季節。胃腸をいたわることも養生です

1月におすすめの食材と理由

腎を補う「黒い食材」

- 黒豆・黒ごま・黒きくらげ:腎のパワーをチャージ

- ひじき・昆布:鉄分・ミネラルが豊富で冷えやすい女性に◎

体を温めるぽかぽか食材

- しょうが・ねぎ・にんにく:巡りを良くして温める

- 羊肉・鶏肉・味噌:エネルギーを補って、体を内側からあたためる

- シナモン・八角:スパイスの力で冷えをケア

胃腸をいたわるやさしい食材

- 大根・かぶ・白菜:消化を助け、お正月の食べ疲れにも

- 山芋・なつめ・小豆:胃腸にやさしく、気を補って疲れにくい体に

まとめ:寒さに負けない土台づくりで、新しい年を健やかに

1月は、冷えやすく、疲れがたまりやすい月。

でも、体をしっかり温め、腎を養う食材や暮らしを意識することで、1年のスタートを元気に迎えることができます。

からだにやさしい食事と、あたたかな時間で、自分を整えてあげましょう。

薬膳の知恵で、寒さの中にもぬくもりを感じる1ヶ月にしていきたいですね^^