中医学における「気虚(ききょ)」とは、生命活動の源となる「気(エネルギー)」が不足している状態を指します。

これは単なる「元気がない」という感覚だけでなく、体のあらゆる働きが低下し、免疫力・消化力・回復力などが弱まっている状態です。

現代的に例えるなら、気虚は「体のバッテリーが切れかかっている」状態。

十分に充電されていないスマートフォンって、処理速度も遅くすぐに電源が落ちてしまいますよね。そんなふうに、私たちの体も「気」が足りないと、あらゆる機能が低下します。

それに心の部分でも、「がんばりたいのに動けない」「やる気はあるのに体がついてこない」「なぜかマイナス思考になっちゃう…」と感じることも多いです。

でも、大丈夫!

気虚は、食事・睡眠・休息によって整えていけます。

気虚タイプによく見られる症状

- 朝起きるのがつらく、ずっと眠い

- 少し動いただけで疲れる/息切れする

- 寝ても疲れが取れない

- 集中力が続かない/頭がぼんやりする

- 風邪をひきやすい/長引きやすい

- 食後に眠くなる/胃もたれしやすい

- 声に張りがない/話すと疲れる

- お腹が弱く、下痢しやすい

- 手足が冷えやすい

- やる気はあるのに、体がついてこない

- 気分が沈みがち/憂うつになりやすい

- 気圧の変化で体調を崩しやすい

これらは、すべて“気”が足りていない、あるいは気が巡っていないサイン。

気虚は「自覚しにくい不調」が多いため、体の小さな声に耳を傾けてあげることが大切です。

気虚になる原因は、頑張りすぎ。

気虚は、自分のキャパを超えて頑張り続けた結果。気虚の人は、頑張り屋さんの人が多いです。

胃腸の弱りと食生活の乱れ

中医学では、「脾(ひ)」=消化吸収の働き が“気”を生み出していると考えます。

冷たいもの、生もの、甘いもの、油っこいものの摂りすぎは、脾を弱らせ、“気”を作る力を低下させます。

睡眠不足・過労・長期の疲労

夜更かし・仕事のしすぎ・心身の酷使が続くと、気を回復しきる前にどんどん消耗してしまい、慢性的な気不足(つまり気虚)になってしまいます。

長く続く疲れやストレスも、慢性的な気虚へと進行します。

出産・病後などの大きな体力消耗

出産や手術、大病などによる“気”の消耗は大きく、そのまま回復できないと、気虚体質に傾いてしまいます。

特に産後は、「血」だけでなく「気」も大きく失うため、丁寧なケアが必要です。

心の状態・思考の癖

「つねに考えごとをしている」「人の目を気にしすぎる」「完璧主義」「自己否定が強い」などの傾向も、気を消耗させます。心が緊張しつづけていると、内臓の働きも低下してしまいます。

日本では良いとされる気配りも、「気を配る」と書きますが、本当に気を配ってるんですよ。気配りではなく心配りをしていきましょう。

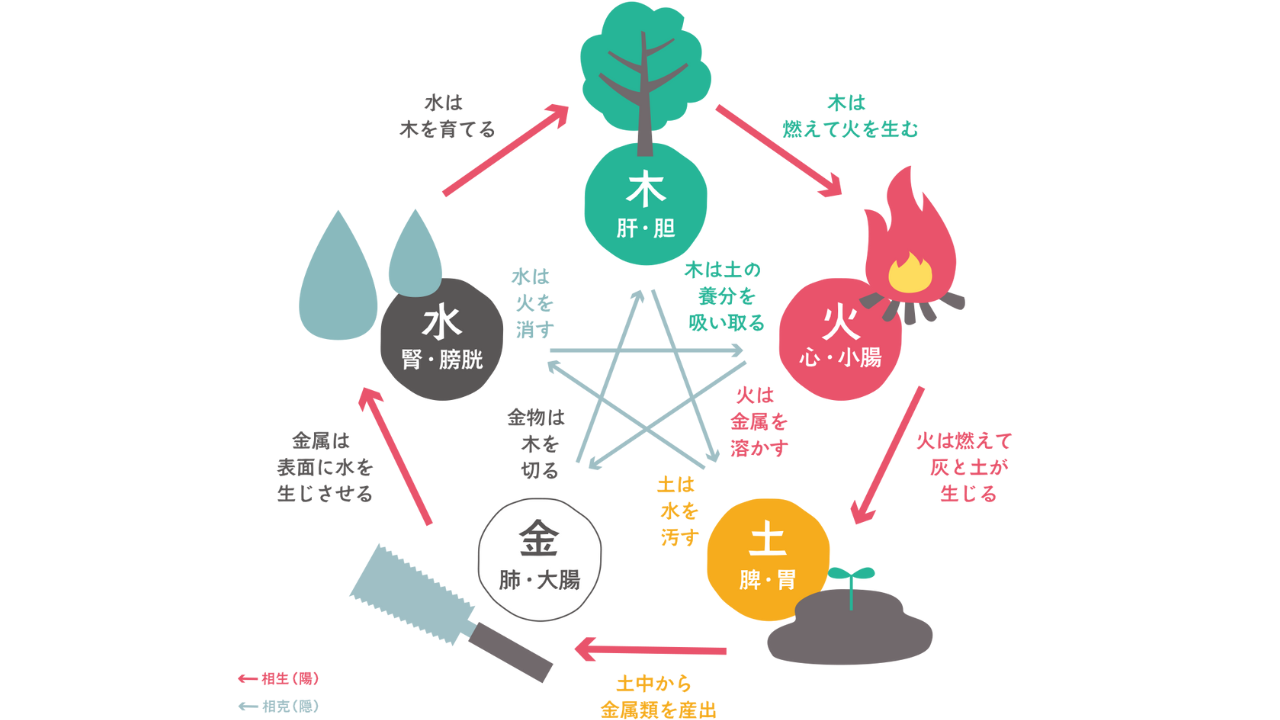

気虚タイプと五臓の関係

中医学では、「気」は主に「脾(ひ)」「肺(はい)」「腎(じん)」の三つの臓と深い関わりを持っています。

脾(ひ)=胃腸の中心

脾は“後天の本”とも呼ばれ、飲食物から気や血を生み出す臓器。

冷え・湿気・過食・生ものの摂りすぎで弱りやすく、気虚の中心となります。

肺(はい)=気の通り道

肺は呼吸によって気を取り入れ、全身に分配する働きを担っています。

呼吸が浅くなりがちな人、風邪をひきやすい人は、肺気虚の傾向が強いかもしれません。

腎(じん)=生命の根

腎は“先天の本”。体のエネルギー貯蔵庫です。

年齢を重ねて疲れやすくなった、冷えや腰の弱りが気になる人は、腎の気が足りていない可能性も。

気虚は単なる「疲れ」ではなく、五臓全体のバランスの乱れを示す重要なサイン。

丁寧に整えていくことで、心と体の土台をしっかり築いていけますよ。

気虚タイプにおすすめの食養生

気虚の改善は「気を補い・消耗を防ぐ」ことが基本。

そのためには、胃腸を温め、消化しやすく、栄養をしっかり吸収できる食材を選びましょう。

ポイント:

- 温かい食事を中心に、冷えたものは極力避ける

- 胃腸に負担のかからない調理法(蒸す・煮る)を

- 油を使いすぎない(消化に負担がかかる)

- 「甘味」「黄色」の食材が“脾(ひ)”を補う

食材は「甘・温・淡」が基本

補気の基本となる味は「甘味(あまみ)」で、性質は「温性(からだを温める)」が多いです。香辛料や酸味の強いものよりも、ほっこりした甘みや、淡白で胃にやさしい味を意識すると良いでしょう。

| 種類 | 食材 |

|---|---|

| 穀物 | 白米、もち米、あわ、きび、はと麦 |

| 根菜 | にんじん、かぼちゃ、さつまいも、長芋 |

| 豆類 | 小豆、大豆、黒豆 |

| たんぱく質 | 鶏肉、白身魚、卵、納豆、豆腐 |

| うるおい系 | なつめ、プルーン、干しいちじく、くるみ |

気虚の改善に向けたメニュー例

日々のごはんで「気」を育てていくことが、もっとも確実なセルフケアです。

- もち米と黒豆のおかゆ

- にんじんと鶏肉の味噌スープ

- 長芋と卵の雑炊

- かぼちゃと小豆の煮もの

- ほうれん草としらすの胡麻和え

控えたいもの

- 冷たい飲み物・サラダ・アイス

- 精製された砂糖・小麦中心のパン・ケーキ

- 脂っこい揚げ物・スナック菓子

日々の食事で「気」を育てていくことが、もっとも確実なセルフケアです。

気虚タイプにおすすめの過ごし方

気虚は、「頑張りすぎのサイン」。

体の声を無視して走り続けることが、気の消耗につながります。

今日からできる気虚ケアの習慣

- 睡眠: 夜23時までに就寝。質の良い眠りを優先。

- 食事:1日3回+間食は控えめに。よく噛んで頂く。

- 呼吸: 朝の深呼吸で、新鮮な“気”を取り入れる。

- 運動: ゆるやかなストレッチや太極拳、散歩。激しい運動はNG。

- 休息:「昼寝10分」「5分ぼーっと」などマイクロ休息を。

- 感情:「頑張らない」ことを許可する。NOと言う練習。

また、「人のために動きすぎる」「気をつかいすぎる」傾向がある方は、自分のためだけの時間を意識的につくってみましょう。

お茶をゆっくり飲む、好きな香りに包まれる時間は、失った“気”を回復する最良の薬です。

「がんばらない」も立派な自己ケア

気虚の方は、何事にも一生懸命で、人のために尽くしすぎてしまう傾向があります。

しかし「無理をしない」ことも、立派な自己ケア。休むことは決して甘えではなく、「気」を養うために必要な時間です。

- 自分にやさしい時間を日常に

- 湯船に浸かってホッとする

- 好きな香りを焚いて深呼吸

- 誰かに頼る、話す、共感してもらう

- 好きなことにマイペースに取り組む

これらすべてが、あなたの「気」を増やすために大切なこと。

気が整うと、心も整います。

体にエネルギーが戻ってくると、自然と行動したくなります。

「なんとなくしんどい」を見逃さず、「今のわたしに必要なもの」を少しずつ取り戻していきましょう。