春は寒さがやわらぎ、日差しも穏やかに感じられるようになり、草木が芽吹き花が咲き始める、生命の動き出す季節です。

自然界のリズムが活発になるように、私たち人間の体や心にも変化があらわれます。

「なんだか動きたくなる、外に出かけたくなる、でもその一方で、なんとなく落ち着かない、イライラする、肌が荒れる…。」

そんな経験、ありませんか?

これは、春という季節が持つ「のびやかさ」が、私たちの内側にも影響を与えているからです。

旬の野菜を摂るよりも胃腸のケアが重要

春の季節は美味しい旬のお野菜もたくさん出回りますよね。春菊や筍など、私自身も大好きでついつい、食べ過ぎてしまいます。

でも実は、春は旬の野菜を摂るよりも胃腸(脾)のケアが重要。

写真はとある4月下旬の我が家の昼食ですが、腎を補う黒豆ご飯、血を補うシャケ、脾を補うサツマイモ・ハトムギ・キノコが入った具沢山のお味噌汁と甘酸っぱいトマト、酸っぱ〜い梅干し。

という感じで、胃腸ケアをしっかり目にして、少量の酸味を加えたメニューにしています^^

3品で、作るのも簡単♪

正しい知識を身につければ、ちょっとした食事が自分や家族のケアにつながります。

春は旬の野菜を摂るよりも胃腸(脾)のケアが重要な理由を、ここから追って説明していきますね。

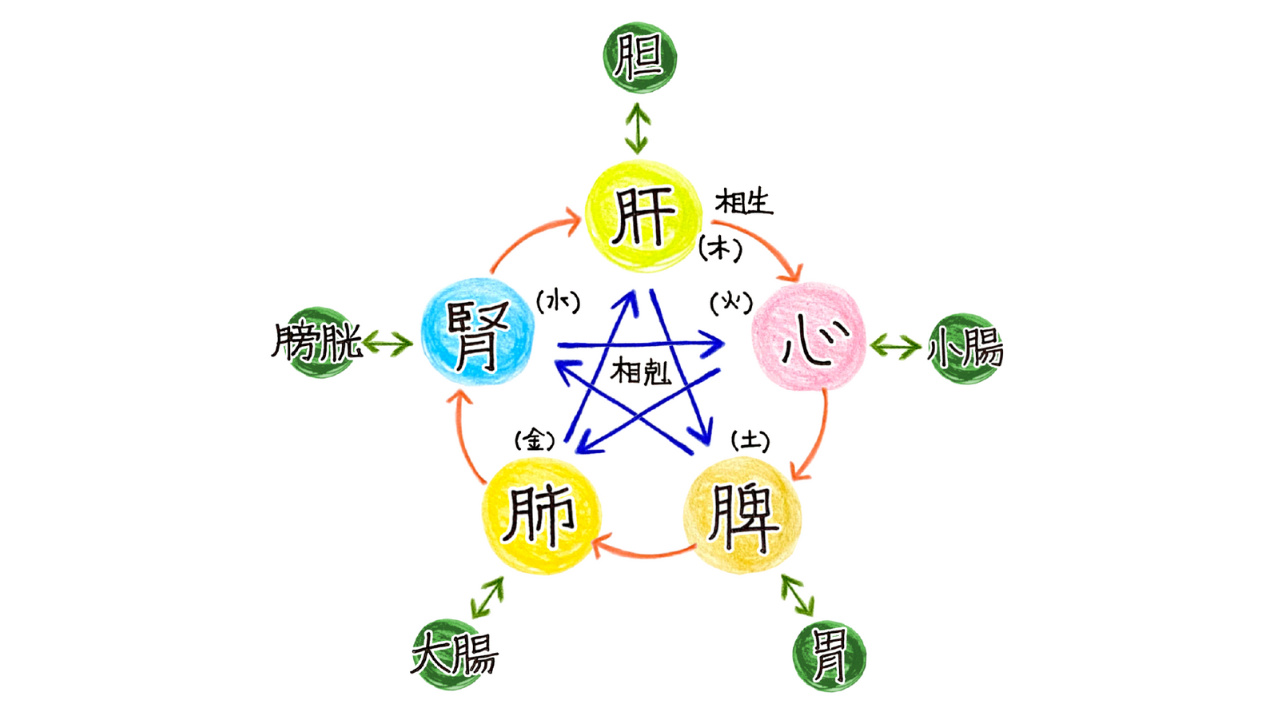

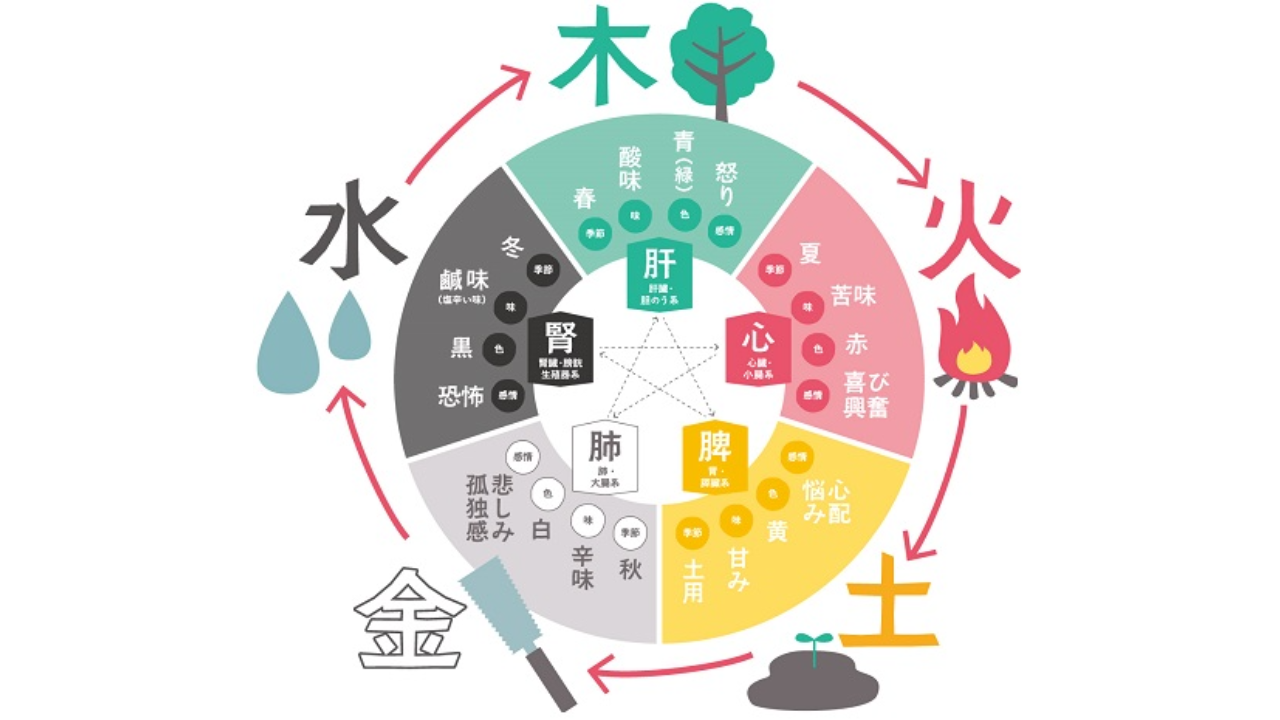

春は「肝」の季節

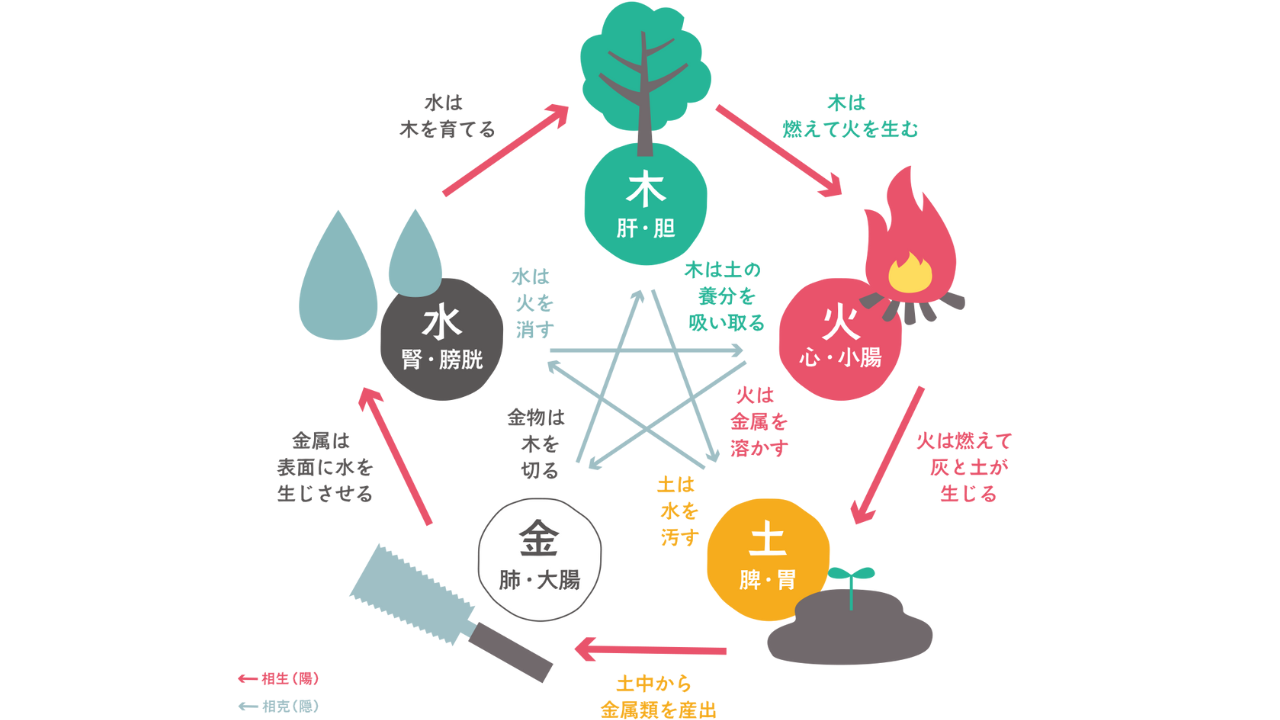

中医学では、一年を「春・夏・長夏・秋・冬」の五季に分けており、それぞれに対応する臓腑や五行、色、感情などがあります。

春に対応するのは「肝(かん)」という臓腑。肝は「気(エネルギー)」を体内に巡らせる“調整役”であり、情緒や自律神経のバランスにも深く関わっています。

春はこの肝の働きが活発になりやすく、スムーズに気を巡らせてあげることで、のびのびと心身を整えることができる時期です。

しかし、逆に気の流れが滞ってしまうと、

- イライラしやすくなる

- 肌に吹き出物が出る

- なんとなく不安定になる

- 睡眠の質が落ちる

といった不調が出やすくなります。まさに「青春」という言葉にふさわしい、思春期のような状態が私たち大人にも起きるのです。

スポーツや趣味で“気”を発散する子どもたち

思春期を迎える子どもたちは、肝のエネルギーがとても盛んになります。

それが発散できていると、情緒も安定しやすく、いわゆる“反抗期”が少ないとも言われています。スポーツや音楽、創作活動など、エネルギーを上手に外に向ける手段があれば、それだけで健やかに過ごすことができるのです。

では、大人はどうでしょう?

仕事や家事、子育てなどに追われて、自分の「気の巡り」や「発散」がおざなりになっている方も多いのではないでしょうか。

大人こそ意識したいのが、“肝の疏泄(そせつ)を整える”=気を巡らせる生活習慣と食養生なのです。

春の食養生:ゆるやかに整える「平肝」と「脾のケア」

春の養生で大切なのは、「肝」を元気にしすぎず、でも抑えすぎず、“穏やかに保つ”ということ。

これを中医学では「平肝(へいかん)」といいます。

また、肝と脾(ひ)は五行でいうと「木」と「土」の関係で、肝が過剰になると脾を傷つけやすいとされます。

特に胃腸が弱い方は、春の変化に影響を受けやすいため、まずはしっかりと「脾を補うこと」もポイントになります。

甘味と少しの酸味で気を整える

春の食養生では、「甘味を主体に、少しの酸味を添える」ことが推奨されます。

ここでいう“甘味”とは、白砂糖ではなく、自然な甘みのある食材のこと。

- さつまいも、かぼちゃ、じゃがいもなどの芋類

- 米やもち米などの穀類

これらは脾の働きを高め、身体の土台をしっかりと整えてくれます。

酸味のある食材は、少量であれば肝の働きを引き締め、気の巡りをスムーズに促してくれます。

- 柑橘類(レモン・ゆず・すだちなど)

- 梅干しや黒酢

春には“ほんの少しの酸味”を上手に取り入れて、気持ちも体も落ち着かせましょう。

香りの力で気を巡らせる

私たちの「気」は、香りの刺激でも動きます。

春は、フレッシュハーブや柑橘の皮など、良い香りのする食材を料理の仕上げにひとふり加えるだけでOK!

- しそやみょうが

- レモンの皮

- 菜の花や春の山菜のほろ苦さ

これらはほんの少しで十分効果があります。気を滞らせない“香りの薬膳”として役立ちます。

春野菜はほどほどに。取りすぎ注意の食材

春は「発散」と「巡り」がテーマの季節ですが、過剰な刺激や冷やしすぎは逆効果になることも。

「春だから、春野菜をたくさん摂らないと!」と思っている方も多いですが、実は注意が必要なものも。

クレソン(オランダガラシ)

体を冷やす作用があり、冷え性や虚弱体質の方には負担に。

また、活血作用があるため、月経過多の方や妊娠中は注意が必要です。

よもぎ

温める力が強いため、春の「陽気」と合わさるとのぼせや吹き出物の原因に。

体内に熱がこもりやすい方は特に摂りすぎに注意。

ふきのとう

苦味と寒性が強く、胃腸が弱い人には刺激が強め。

下痢や胃もたれの原因になるほか、アクが強いため肝臓への負担も懸念されます。

菜の花

アクが強く、体を冷ます性質もあるため、消化力が弱い人には不向きな場合も。

食べ過ぎるとガスがたまりやすく、胃もたれの原因に。

にら(春にら)

温性が強いため、春の「陽気」が高まる時期に摂りすぎると、肝火(怒りやのぼせ)を助長する可能性があります。

特に目の充血やイライラが出やすい人は控えめに。

たけのこ

春の代表的な食材ですが、“発物(はつぶつ)”と呼ばれ、体に熱をこもらせやすい性質があります。

食べすぎると吹き出物や顔の腫れなどの原因にも。

春菊

香りがよく栄養豊富な野菜ですが、“シュウ酸”を含むため、摂りすぎると結石のリスクがあります。

調理法と味付けにも春の工夫を

春は、体も気も軽やかにしたい季節。味付けも“こってり”より“あっさり”がベターです。

- 煮込みすぎず、素材の味を活かしたシンプルな調理を

- スープや汁物なら、汁ごと栄養がとれるように工夫を

また、香辛料・スパイス類は気を上にのぼらせやすいため、春には控えめに。

特にイライラしやすい方や顔に熱がこもりやすい方は、カレーや刺激的な辛味を避けると、気持ちが安定しやすくなります。

春の食養生3つのポイント

春は、「肝」が活性化し、気の流れが変わる季節です。

思春期の子どもたちのように、心も体も外に向かうエネルギーに満ちたこの季節。

だからこそ、大人もその流れに逆らわず、のびのびと過ごす工夫が大切です。

- 平肝して、気を巡らせる

- 脾を補い、胃腸の土台を整える

- 食の力と香りを活かして、春の変化に寄り添う

自然の流れと調和しながら、心も体も健やかに春を楽しみましょう。