「湿熱(しつねつ)」は、体の中に “余分な水分(湿)” と “こもった熱(熱)” が同時にたまっている状態です。

代謝がうまくいかず、熱が発散されないまま体の中にこもってしまっているため、吹き出物や皮脂トラブル、体臭・口臭、尿の濃さ、イライラ感など、さまざまな不快なサインが出やすくなります。

原因は、単に “食べすぎ” や “冷たいもの” に限らず、ストレス・睡眠・環境など、生活のさまざまな要素が関係しています。

体に現れるサインを見逃さず、五臓を整えながら、じわじわ溜まった湿熱をやさしく外へ出していきましょう。

湿熱タイプによく見られる症状

- 肌がベタつきやすい/ニキビ・吹き出物ができやすい

- 汗をかいてもスッキリしない

- 体臭・口臭が気になる

- 尿が濃く、においが強い

- おりものが多い/においが気になる

- 舌に黄色い苔がある

- 胃がムカムカ/下痢ぎみ

- 顔が赤くなりやすい/のぼせる

- イライラ・落ち着かない

- 脂っこい食べ物やお酒が好き

湿熱の主な原因

脂っこい食事や甘いもの、刺激物の摂りすぎ

中医学では、脂っこいもの・甘いもの・辛いものは“湿”や“熱”を生みやすい食材群とされます。

- 脂っこい食事 :

消化が遅れ、体内に「湿(余分な水分・油分)」が溜まりやすくなる。

- 甘いもの:

消化器に負担をかけ、「痰湿」の原因に。

- 辛い刺激物:

一時的に熱を発散するが、体を冷ます水も一緒に発散してしまい、結果的に「内熱(ないねつ)」を生む。

また、脂質・糖質・化学調味料が多用され、味が濃く、塩分や香辛料も強めな外食やコンビニ食が多い生活も、湿熱体質の原因です。

お酒や冷たい飲み物の摂りすぎ

アルコールは「湿熱を助長する」代表格。特にビールや甘いお酒は体内に湿も熱も残します。

また、冷たいものは一見さっぱりしますが、脾胃を冷やすことで “内熱” と “湿” が同時にたまる原因になります。

湿気の多い場所に住んでいる/梅雨の時期

中医学では「外湿(がいしつ)」という考えがあり、外界の湿気が体内に入り込みやすい体質があります。

また、梅雨などの高湿度の時期、湿熱タイプは体の中にすでに湿がたまりやすいため、「外湿」と「内湿」が合体し症状が悪化しやすいです。

ストレス

中医学では、ストレスや抑圧された感情は「肝(かん)」に影響すると考えられています。肝の働きが乱れると、気の巡りが悪くなり、“熱” がこもりやすくなります。

さらに、ストレスが「脾」を弱らせることで消化力も低下し、”湿” がたまりやすくなります。

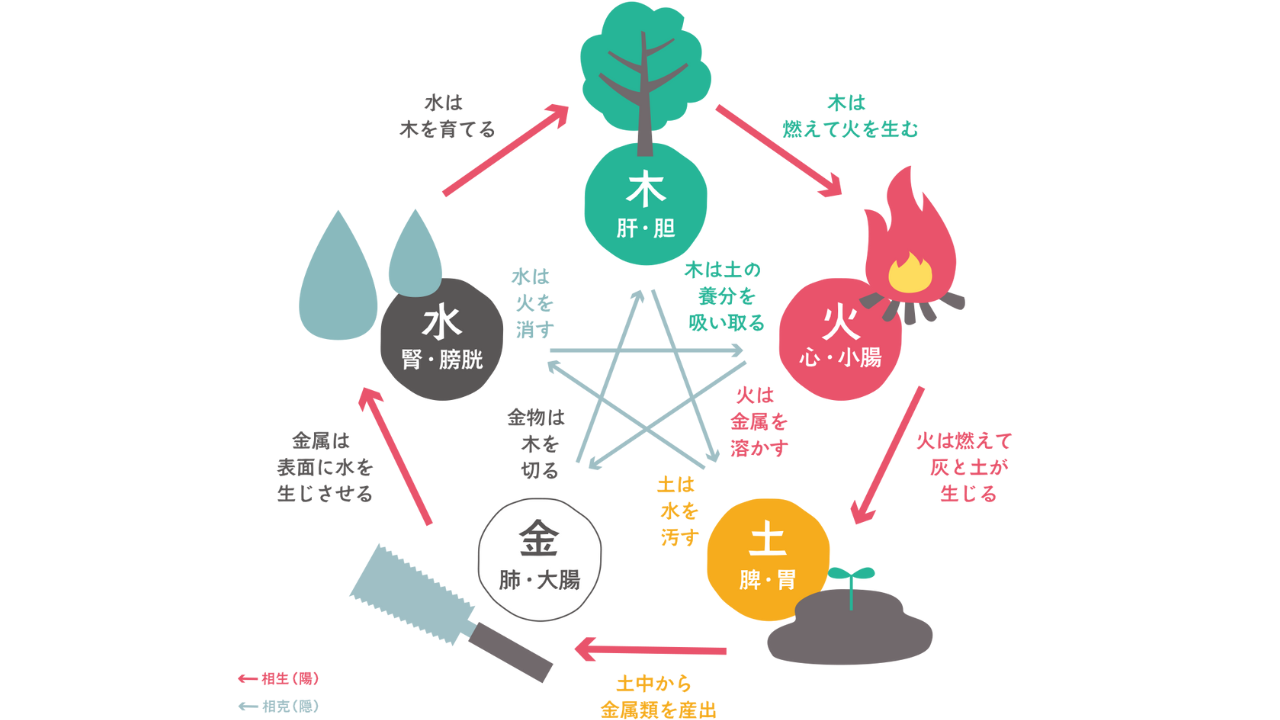

湿熱タイプと五臓の関係

「湿」と「熱」はどちらも“こもる性質”を持ち、この2つが重なることで、体内の気・血・水の流れが停滞し、トラブルが起きやすくなります。

特に、「肝(かん)」「脾(ひ)」「肺(はい)」など、消化・排泄に関わる臓腑に負担がかかりやすく、皮膚や粘膜にも影響が出やすいのが湿熱タイプの特徴です。

肝(かん)=気と感情のめぐりを司る

肝は、気の巡りや感情、血の調整を担います。ストレスや怒りをため込みやすい人、イライラしやすい人は、肝に熱がこもっているかもしれません。

この「肝火(かんか)」が湿と結びつくと、ニキビ、目の充血、女性の月経トラブルなどにつながることもあります。

脾(ひ)=湿をさばく力の中心

脾は、飲食物の消化吸収だけでなく、水分代謝も担う重要な臓。

冷たいものや甘いもの、外食などの食習慣で脾が弱ると、水分がうまく巡らず、体に“湿”が溜まっていきます。

その湿が熱と結びつくと、「脾胃湿熱(ひいしつねつ)」となり、胃もたれ、舌苔のべたつき、だるさ、下痢などの不調に繋がります。

肺(はい)=湿熱がたまりやすい“上半身”の門

肺は呼吸器や皮膚を通じて外界とつながり、体の表面を守る役割もあります。

湿熱が肺にこもると、咳や痰、鼻の不調だけでなく、顔や背中のニキビ、肌のべたつきといったトラブルが。

特に、湿気が多い季節や冷房の効いた室内で悪化する場合は、肺の湿熱が影響している可能性が高いです。

腎(じん)=水の調整と排泄を支える臓

腎は、体の水分を調整し、排泄や生殖機能を担います。

湿熱が腎に影響を与えると、膀胱や婦人科の不調として現れやすくなります。

おりものの増加、尿のにおい、頻尿、デリケートゾーンのトラブルなどは、「下焦湿熱(かしょうしつねつ)」のサインかもしれません。

湿熱体質におすすめの食欲状

湿熱タイプは、

- 体の中にたまった余分な水分や熱を“抜く”

- 食生活を見直して、消化力をサポートする

- ストレスケアと心の“熱”を静める

が大切です。

とはいえ完璧を目指すのではなく、徐々に生活に取り入れていきましょう。

ポイントは「湿」と「熱」のダブルケア

| 働き | 食材 |

|---|---|

| 利湿(余分な水分を出す) | はと麦、とうもろこしのひげ茶、冬瓜、きゅうり、緑豆、あずき |

| 清熱(体の熱を冷ます) | セロリ、トマト、苦瓜(ゴーヤ)、菊花、ミント、緑茶 |

| 消化を助ける | 山査子、陳皮、レモン、梅干し、生姜(少量) |

湿熱の改善に向けたメニュー例

- セロリと陳皮のスープ

- みょうがの雑穀おにぎり

- 鶏むね肉と冬瓜の煮込みスープ

- ゴーヤとしらすの梅ポン酢和え

- あさりと豆腐の酒蒸し

- 青菜とトマトのお浸し

- ミントと菊花のハーブティー

控えたいもの

- 脂っこい揚げ物、スナック菓子

- 甘すぎるもの、アイス、冷たい飲み物

- アルコール類、辛い刺激物

- 乳製品・チーズ・ヨーグルト(※過剰な場合)

湿熱タイプにおすすめの過ごし方

湿熱タイプの生活養生のテーマは、出して、冷まし、すっきり整える。

体の中にたまった“湿”と“熱”をため込まないよう、巡らせて、外へ出す習慣を意識していきましょう。

おすすめの習慣

- 香りを取り入れる: ミント・柑橘・しそなど、巡りを助ける香りを食事やお茶に

- 軽めの半身浴 or 足湯: 湿を外へ出し、こもった熱を静めるにはぬるめのお湯でリラックス

- 朝の白湯 or 緑豆茶: 起きがけに、体にこもった湿熱を流すような温かい一杯を

- 軽い運動:気分転換を目的にしたウォーキングやストレッチが◎

- 通気・除湿: 湿気の多い場所では、朝夕の換気や除湿機で環境もクリアに

- 夜のスマホ時間を短く: 熱をこもらせる原因に。早めに照明を落とし、心もクールダウンを

湿熱タイプは「すっきり心地よく」がカギ!

湿熱タイプは感情の高まり(イライラ・焦り)や思考の渦から、熱がこもりやすい傾向もあります。

“すっきり心地よく過ごす”ことそのものが、湿熱を整えるケアになります。

香り・音・風・緑…五感をやさしく刺激する時間を持ちながら、体の中にたまったものを「流す・鎮める・手放す」。

この3つを意識することで、体の内側から軽く・涼やかになっていきます。

がんばりすぎず、まずは一つずつ、「不要なものを手放す」習慣から始めてみましょう。