陰虚(いんきょ)とは、体の中の「陰=うるおい」が不足している状態。

血や津液(体液)が十分に足りていないことで、体を内側から冷やす力が弱まり、「内熱(ないねつ)」=体の内側のほてりが起こりやすくなります。

つまり陰虚とは、「うるおい不足から、ほてりと乾燥が同時に起こる状態」。

冷やす力と温める力のバランスが崩れることで、疲れやすくなったり、不眠、イライラ、皮膚トラブルなどにもつながっていきます。

のどの乾きや目の渇き、ドライスキンや便秘、寝汗、午後〜夕方以降の微熱感なども、陰虚の典型的なサインです。

陰虚タイプに多く見られる症状

- 手足は冷たいのに、体の内側がほてる

- 喉が乾きやすい/口が乾く

- 乾燥肌・髪のぱさつき・ドライアイ

- 寝つきが悪く、夜中に何度も目が覚める

- 寝汗をかく/ほてって眠れない

- 微熱・のぼせ・ほてりが続く

- イライラ・不安感が強く、情緒が不安定

- 便秘/硬い便が出る

- 月経が少ない・遅れる・無月経

- 音や光に敏感になっている

「のぼせるのに冷える」「乾燥するのに汗が出る」など、相反するような症状が一緒に出るのが陰虚の特徴です。

陰虚の主な原因

生まれつきの体質・加齢

陰虚は、先天的に体液が少ない体質の人や、加齢によって津液を生む力が衰えてきた人に多く見られます。

長期のストレス・精神的な緊張

不安・焦り・過剰な思考は「心(しん)」を消耗し、体のうるおいを削ってしまいます。

頭の中がいつも忙しい人は、気づかぬうちに陰虚を進めているかも。

暑がりなのに冷たいものが好き

アイス・冷たい飲み物・生野菜などのとりすぎも、胃腸を弱らせ、陰液の生成力を低下させます。

不規則な生活/夜更かし

夜は「陰を養う」時間帯。

睡眠不足や夜型生活は、陰の消耗を早め、体が回復しにくい体質へとつながっていきます。

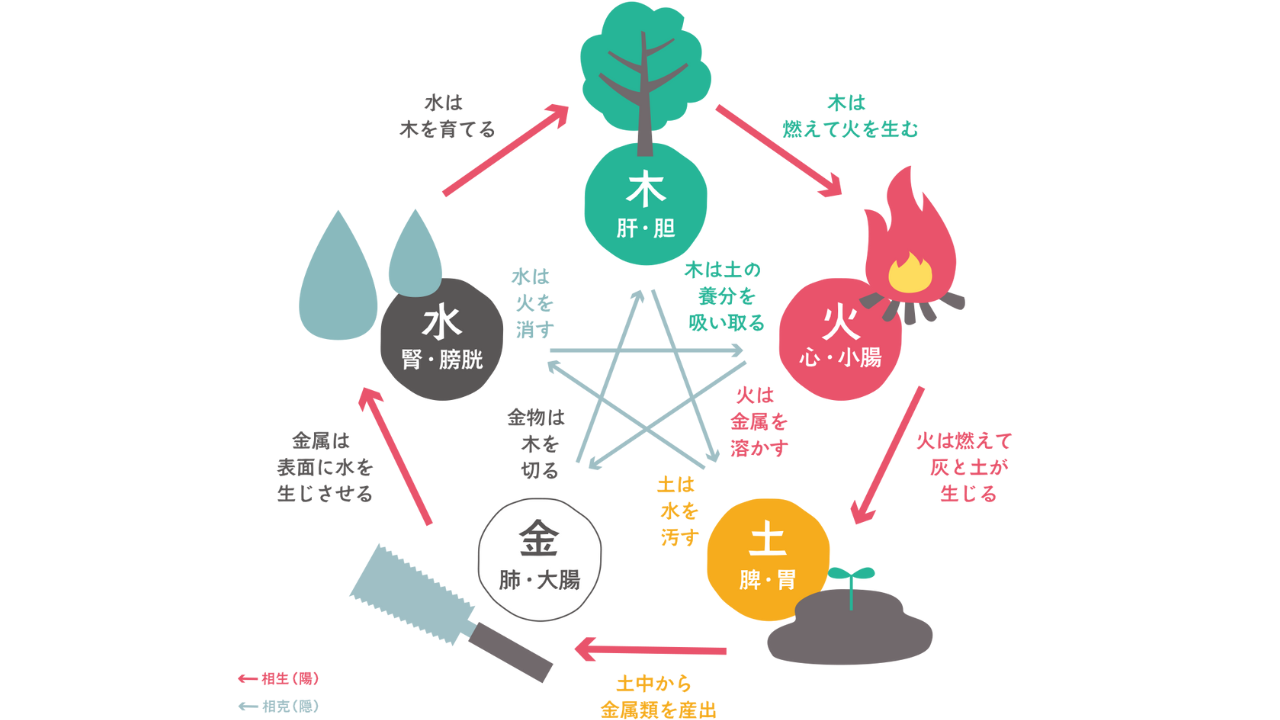

陰虚と五臓の関係

陰虚は「腎(じん)」「肝(かん)」「心(しん)」との関係が深く、五行では「水・木・火」のバランスと関連します。

腎(じん)

生命力の貯蔵庫であり、陰をつかさどる臓器。

腎陰虚になると、足腰の弱り、耳鳴り、骨のもろさ、性機能の低下なども。

肝(かん)

血と関係が深く、ストレス耐性にも影響。

肝陰虚では、目の乾き・視力低下・筋肉のこわばりなどが起こりやすくなります。

心(しん)

精神の安定や睡眠の質に関わります。

心陰虚になると、動悸・不安・夢が多い・寝つきの悪さなどが現れます。

陰虚の人は「見た目にあまり不調が出ない」ことが多いため、気づかないうちに心身が消耗していることも。

「人知れずつらい」状態を、しっかりケアしていきましょう。

陰虚タイプにおすすめの食養生

陰虚の改善には、「うるおす食材」を積極的に取り入れつつ、冷やしすぎないことが大切です。

特に、肺・腎・肝のうるおいを補う食材を“温かく・消化しやすく”食べることが基本になります。

のぼせやすい人は冷たいものを求めがちですが、体の深部が冷えると逆に陰を消耗することもあるため注意が必要です。

「うるおし」つつ「冷やしすぎない」が基本

| 働き | 食材 |

|---|---|

| 肺・喉をうるおす | 白きくらげ、れんこん、ゆり根、はちみつ、梨 |

| 腎・肝を養う | 黒ごま、くるみ、松の実、黒豆、桑の実 |

| 血を補いうるおす | にんじん、なつめ、ほうれん草、プルーン |

| 体を冷やしすぎないうるおい食 | 山芋、かぼちゃ、豆腐、卵 |

陰虚の改善に向けたメニュー例

- 白きくらげと梨のハチミツ煮

- れんこんとにんじんの豆乳ポタージュ

- 黒豆とかぼちゃの甘煮

- 山芋と卵のふんわり蒸し

- くるみと松の実のおかゆ

避けたいもの

- 冷たいもの(アイス・冷水・冷えた果物)

- 香辛料・アルコール・カフェインなど体を熱くする刺激物

- 過度な断食・糖質制限などの極端な食事法

“うるおしながらあたためる”を意識して、穏やかに陰を補っていきましょう。

陰虚タイプにあった過ごし方

陰虚体質のケアには、がんばることよりも“守る・休む・満たす”がキーワード。

静けさ・ゆとり・ぬくもりを暮らしの中に増やすことが大切です。

おすすめの習慣

- 23時までに就寝: 陰を養うゴールデンタイム

- ぬるめのお風呂: 38〜40℃で10〜15分。汗をかきすぎない程度に

- ブルーライトOFF: スマホ・PCは就寝2時間前から控えめに

- 呼吸を整える時間: 鼻からゆっくり吸って吐く・瞑想・音楽

- “しない”を許す日: なにもしない日、なにも予定を入れない日をつくる

陰虚の人は「内側が乾いている状態」なので、エネルギーを足すよりも「消耗を止める」「うるおいを守る」ことが優先されます。

陰虚は“内なる乾き”のメッセージ

陰虚は、表面には見えにくい「内側の乾き」「こもる熱」を教えてくれる体の声。

誰かのためにがんばるうちに、自分をうるおすことを後回しにしていませんでしたか?

どんなに一生懸命でも、乾いた土には花が咲きません。

自分をうるおすことは、甘えでも、怠けでもなく、“生きる力”を取り戻すための選択です。

静けさを味方に、ゆっくり呼吸をして、「わたしが心地よくいられる」ための暮らしを取り戻していきましょう。