血虚(けっきょ)とは、身体を巡る血(けつ)が不足している、または質が充分ではない状態を指します。

中医学における「血」は、西洋医学の“血液”に近い概念ですが、それ以上に「身体と心に栄養を届ける生命エネルギー」としての役割を持ちます。

血は、全身の肌・髪・爪・筋肉・内臓・脳、そして“心”にも栄養を届けます。

そのため血が不足すると、見た目にも疲れが表れ、同時にメンタルも不安定になりやすくなります。

血虚は、ただの「栄養不足」ではなく、「心の落ち着かなさ」「安心感の欠如」など、情緒にも影響を及ぼす“心と身体の深部の乾き”といえるのです。

血虚タイプによく見られる症状

- 立ちくらみやめまいがよくある

- 顔色が青白い・肌にツヤがない

- 爪が割れやすい・薄い

- 髪がパサつく・抜けやすい

- 目がかすむ・視力が落ちた気がする

- 眠りが浅く、夢をよく見る

- 不安感・焦燥感がある

- 物忘れ・集中力低下

- 生理が遅れる・経血量が少ない・無月経

- 不妊・月経不順・冷え性

血虚は見た目に表れやすく、「なんとなく元気がない」「顔が青白い」「疲れているように見える」と言われやすいタイプでもあります。

血虚の原因 〜血が足りなくなる生活習慣〜

栄養不足やダイエット

鉄分・タンパク質・ビタミン不足などの栄養バランスの乱れ、また過度なダイエットが血虚を引き起こす大きな原因です。

胃腸の弱り

「脾(ひ)」は飲食物から血を作り出す器官。

冷たいものの摂りすぎ、消化不良、胃腸虚弱などによって、血を作る力そのものが低下します。

出血・月経・出産など

血の消耗が多い人(生理の出血量が多い・長い)は、それに見合った回復ができないと血虚に。

出産・授乳期の養生不足も血虚の一因です。

思考過多・心労

「血は心を養う」と言われるように、精神的な活動が多すぎると血も消耗されます。

不安や悩み事が多く、心が休まらない人は注意が必要です。

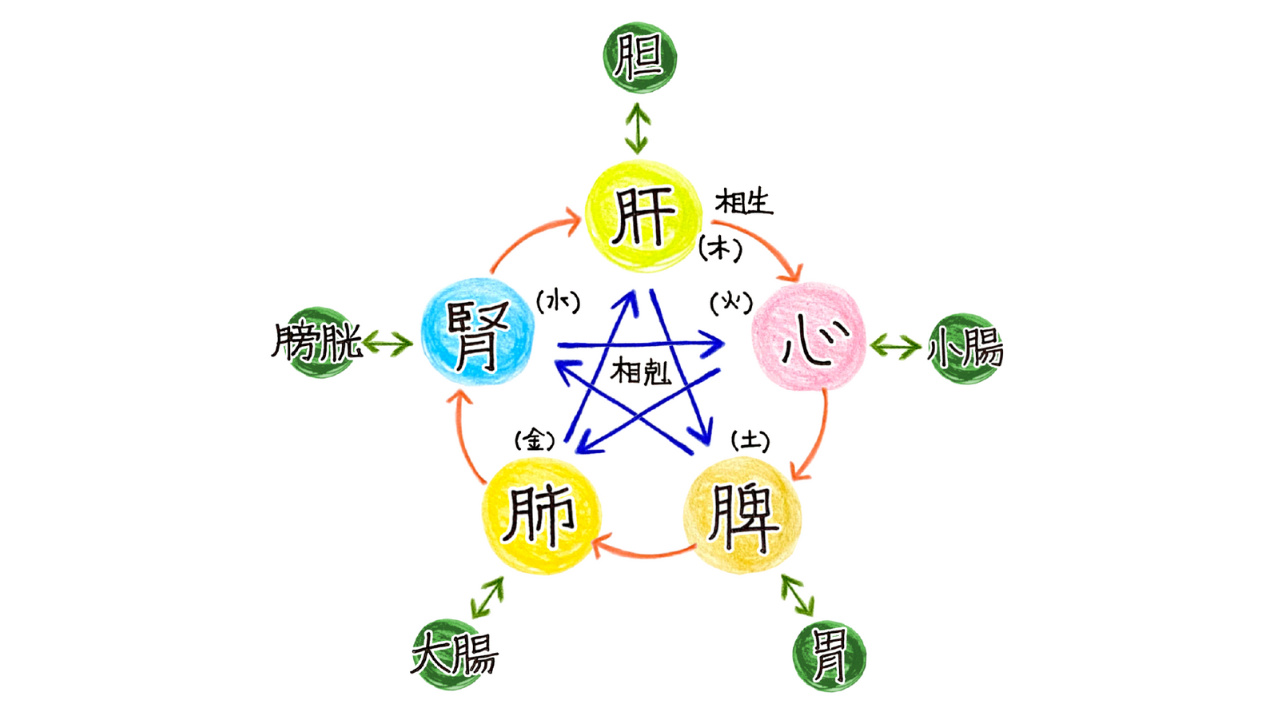

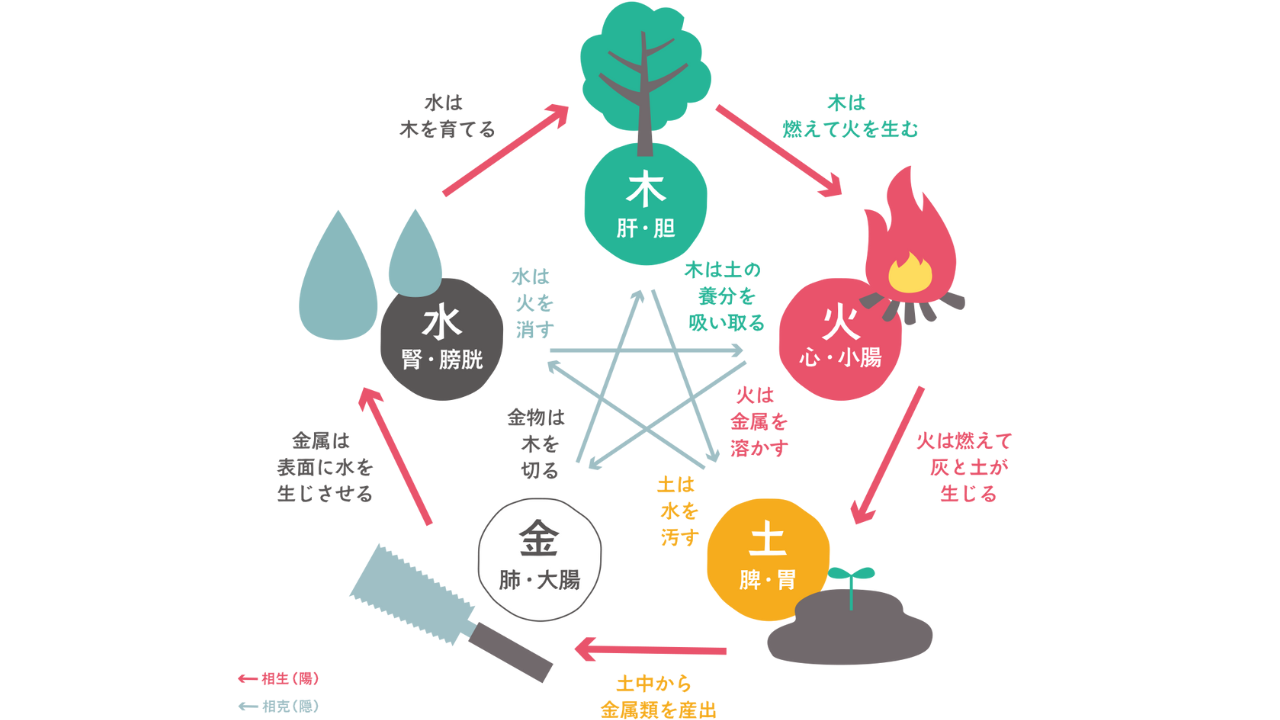

血虚タイプと五臓との関係

血は「肝(かん)」に貯蔵され、「心(しん)」を養い、「脾(ひ)」で作られます。

肝(かん)

血を貯蔵し、月経や目・筋肉の働きを調整します。

肝が弱ると、生理不順や視力低下、筋力の衰えなどが起こりやすくなります。

心(しん)

血を全身に送るポンプのような働き。心が弱ると、動悸や不眠、情緒不安などが現れやすくなります。

脾(ひ)

血を生み出す“工場”。脾が弱ると、そもそも血を作る材料が足りなくなります。

血虚タイプの人は、これらの臓器のどれか、または複数に負担がかかっていることが多いため、バランスよく補っていくことが大切です。

血虚タイプにおすすめの食養生

血虚体質を整えるには、まず「血をつくる材料」と「血を巡らせる力」をつけること。

そのためには、栄養のあるものをしっかり食べ、冷えや消化不良を防ぐことが大切です。

特に、鉄分・タンパク質・ビタミンB群を含む食材を中心に、温かくて消化にやさしい調理法(煮る・蒸す)を意識しましょう。

血を「つくる」食材と「巡らせる」食材

| ジャンル | 具体例 |

|---|---|

| 血を補う | にんじん、ほうれん草、黒きくらげ、ひじき、レバー、赤身肉 |

| 血を巡らせる | 黒豆、紅花、紅こうじ、陳皮 |

| 脾を助ける | かぼちゃ、さつまいも、大豆、なつめ |

| 腎を養う | 黒ごま、くるみ、プルーン、干しぶどう |

血虚の改善に向けたメニュー例

- レバーと小松菜の甘辛炒め

- 黒豆入りのもち米おこわ

- なつめと鶏の薬膳スープ

- ほうれん草とくるみの白和え

- プルーン入りの煮りんご

避けたいもの

- 冷たい飲食物(アイス・冷えた水・生野菜)

- 砂糖・小麦中心のお菓子やパン

- 刺激物(コーヒー・辛いもの)のとりすぎ

一度にたくさん食べるよりも、日々コツコツと“血になる食事”を重ねることが大切です。

血虚タイプにおすすめの過ごし方

血虚の人は、体が疲れているだけでなく「心も乾いている」状態になりがちです。

そのため、体を養うだけでなく、心がほっとする時間をつくることも大切です。

今日からできる血虚ケアの習慣

- 早寝早起き: 特に23時までに寝ると血が養われます

- 夜の入浴: 湯船に浸かり、身体を芯から温めて血流を促進

- 目の休息: ブルーライトを避けて夜は暗めの照明に

- 自分にやさしい言葉を: 自責ではなく「今日もよくがんばった」と声かけを

- 五感を満たす: 花の香り、やわらかな布、好きな音楽など

意外かもしれませんが、頭や目を使いすぎると血を消耗します。

スマホやSNSを“見ない時間”をつくり、静かな読書や瞑想、ぬるいお風呂などで脳を休ませてあげましょう。

血虚は “自分を満たす” ことを忘れたサイン

血虚は、身体のエネルギーだけでなく、心の栄養も足りていない状態です。

「ちゃんと食べてるのに疲れる」

「休んでもなんだかスカスカ」

それは、心が満たされていない証かもしれません。

血は、命をめぐらせる“うるおい”のようなもの。

自分を大事にする時間、人に甘えること、受け取ることを、ほんの少しずつ増やしていくだけで、血はふたたび育まれていきます。

身体と心を一緒にあたためて、満たしてあげましょう。